大家好,我是小寶貝媽媽經小編葡萄!今天要來說說關於「心理學家告訴你:父母與孩子之間最重要的是距離!」的事!不知道大家對於這個有多了解呢?一起來看看吧!

“我是一個2歲孩子的媽媽,我今天帶著孩子在外面玩了一整天,回家路上,孩子在車上睡著了,我小心翼翼地想要把他轉移到床上時,他醒了,但又不是真醒,一直要求我抱著他走來走去。我試圖溝通,說可以陪他玩一會或者上床睡,但孩子還是在哭,他一哭,我就開始煩躁。因為我覺得我給他了兩個選擇,為什麼他還要哭鬧?而且我累了一天,是真的真的抱不動他了……”

這個場景相信每個人一定很熟悉,每每面臨這種時刻,父母一方面會擔心自己做的不夠好,沒有滿足孩子抱抱的要求;

一方面擔心自己不夠有耐心,在孩子哭鬧的時候大聲吼了他,傷害了孩子的幼小心靈;擔心自己做得太多,苦了自己,慣了孩子,到頭還養成了孩子耍賴的壞習慣……

想做好家長太難了,做出的每個決定都需要斟酌再三,生怕因此影響了孩子的未來。

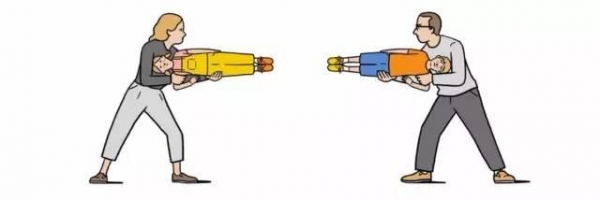

然而,很多家長不知道的是,這些育兒焦慮的背後,都是和孩子的界限出了問題。

我們沒有尊重孩子的邊界,總是忘記去信任孩子,忘記孩子有自己的節奏和能力,他們有自己的路。

同時,我們也沒有照顧到自己的界限,看清楚那些是我力所能及的,哪些是我可以拒絕的。所以當孩子出現不合理要求時,我們會感到如此痛苦。

如果家長和孩子擁有了非常健康的界限,父母就不會因為這些事情焦慮,感到痛苦;不會將焦慮轉嫁給孩子,給孩子壓力;孩子也不會肆意撒潑,而會獨立自主,懂事負責,一切都會變得輕鬆起來。

我是一名心理諮詢師,德國慕尼黑大學 教育學/心理學/藝術史三專業博士,德國Galli劇場在中國首位認證的戲劇治療師,也是簡單心理專欄課程《年輕父母必修的25堂心理課》主講人。

(想了解此課程?關注簡單心理公眾號:janelee1231,回覆“父母課”,第一時間獲取懂孩子的祕訣!)

開篇提到的2歲孩子,就是我的寶寶慕慕。在面對這個情況時,我是這樣做的……

面對孩子哭鬧,懂心理學的媽媽是這樣做的

在我成為媽媽之後,我非常深切地感受到,作為一個母親,對孩子的愛、想要保護孩子、想要給Ta世界上最好的一切的那種心情。

伴隨這種心情,也帶來了無窮無盡的焦慮,我們擔心自己養育方式不對,擔心孩子受欺負,擔心孩子上學問題,擔心孩子未來的戀愛……

自從有了孩子,我們似乎就不是自己了,說到這簡直感覺要焦慮死了。

只不過,我的專業領域,心理學和教育學,讓我能夠不斷地覺察這些焦慮背後的原因,進行處理和調整。不然只會重蹈我們原生家庭的覆轍,那就是:孩子是父母的全部人生,而孩子卻越來越厭煩,離父母越來越遠。

比如在文章開頭,我自己的例子。面對慕慕的哭鬧,我調整了一下心情,想到,他在車上睡著又被弄醒,這其實是打破了他慣有的睡眠節奏的,他這樣坐著肯定很難受。我肯定不會棄他不顧,但是我自己也真的很累,於是我選擇抱著他坐到沙發上,他還是哭。

我對他說:“媽媽抱著你走很累,我現在可以這樣抱著你坐一會兒,如果你想哭就哭一會兒吧。” 就這樣我抱著他在沙發上,輕輕晃著他。

慕慕宣洩式地大聲哭喊了一會兒,就漸漸停下來了,等他停了以後我說:“媽媽這樣抱著你舒服麼?”慕慕說舒服,我說:“那等你感覺舒服了以後,我們去刷牙洗臉上床上睡好麼?”慕慕說嗯。我老公在旁邊露出了很驚訝的眼神:“都這狀態了,還能洗臉刷牙呢?”

過了一會兒,慕慕說,“舒服了。” 我愉快地說:“好的,那我們去刷牙吧!”於是就很正常的進行睡前程式到床上睡覺了。

孩子哭的時候,我們也通常會很難受,所以我們會想各種辦法來希望他不哭。

除了前面說過的嚴厲制止的型別很糟糕以外,還有一種看似不糟糕的做法,就是一味的滿足他。比如慕慕這個例子,那就是一直抱著他走來走去,他也就不哭了。

這樣一不小心成為孩子的奴隸,為了讓他高興,做很多超出自己舒適度的事情,這些疲勞和犧牲是會積累和爆發的。我剛才選擇先坐下來,是首先保護了自己的邊界:我能做到的就這麼多了。然後我後來才有了力氣,擁抱他,接納他的哭泣,而不再因為他的哭泣心煩氣躁。這種平靜和容納他哭的感覺是能夠傳遞過去的,所以他哭了一會兒也就好了。

我的疲勞被我自己接納了,他的情緒也被我接納了。這就是邊界的力量。

所以在孩子哭的時候我們可以讓他哭一會兒,試圖去理解他的哭想表達什麼,然後選擇讓自己舒服的方式來處理,尊重了孩子的邊界,也維護了自己的邊界。

父母本意是保護孩子,為何總適得其反?

但是在教給孩子對外說不之前,他還需要一個基本的信任感,就是他可以和父母溝通他所遭遇的不好的事情。

我在一個室外噴泉,見過一個6,7歲的女孩,在一個小橋上跑來跑去,後來一下子掉下去了,水不深,就到腳踝。但孩子嚇壞了,哇哇大哭,媽媽從遠處跑過來,把孩子揪上來,沒有好好的撫慰孩子,而是怒氣衝衝的批評她說:“我不是告訴要看著路嗎! ”

這是非常錯誤的行為。

如果一個孩子摔倒,或者做的不夠好、哭泣的時候,總是先被父母有意無意的指責,那又怎麼能指望他對外面的侵害說不呢?他不敢說不,因為他會首先想到一定是我的問題,是我不夠好。

正確的做法是,我們一定是要先共情孩子的害怕或者疼痛,接納她的情緒,到最後你才可以和孩子一起看看要怎麼做才能避免再次摔到。這樣,父母孩子間就建立了信任的關係。

當然,做到這些不容易,我們指責孩子的時候,通常因為我們自己也無法處理和麵對這些失敗、錯誤和不完美。但這些都是我們學習界限之後,可以去覺察和改變的,學會給孩子時間,給孩子信任,認真地去理解他們和與他們溝通。

界限還是規則,在愛和信任的基礎上,用規則來讓孩子知道哪些是我自己可以做的,哪些是我不可以做的。

教育孩子時,父母是否要有“紅白臉”分工?

結果有一天媽媽剛沒收了ipad,兒子又去找爸爸拿回了手機,我這個朋友很生氣,她主要生氣的點是:她覺得爸爸總是當好人,讓她當壞人。

這是個很典型的規則問題。很多家庭,都跟孩子一起制定規則,並努力遵守規則。但別忘了,規則就是保護界限的,很多時候我們說給孩子立規則,就是立界限。

但為什麼這個規則容易被破壞?為什麼會讓父母產生“總是我當壞人,你當好人”這樣一個感受呢?

那其實是因為這個規則本身不恰當。規則有兩個最重要的要素:

規則要明確,責任的承擔人

要明確規則被破壞時候,要承擔的結果

比如上面的例子,當一個青春期的孩子對你說:“請爸爸媽媽幫我保管手機,因為我自己總是控制不住想玩兒。” 然後把手機放在父母手裡:“我寫完作業再過來找你們拿,可以嗎?”

這本來是一件非常好的事情,在這個例子裡面,孩子才應該是規則的責任承擔人。因為讓父母幫助保管是孩子的願望,他就應該負擔這個責任,也就是說,你送過來,我們幫你看著。你拿走了我們不負責。

但父母應該明確的是:如果孩子總是破壞這個規則,總是拿走,那對不起,以後我們也不幫你看著手機了。

這就是一個典型的,爸爸媽媽把孩子應該承擔的責任攬到了自己身上的例子。這就造成了界限的模糊,造成了父母自己內訌,說一個是好人一個是壞人。

一旦我們清晰了界限,就可以制定出更清晰和便於執行的規則。不然的話很多規則都變成了雞肋。

這就是我想要分享給大家聽的事情。在養育過程中,我們一定還會遇到各種各樣的問題:

孩子總是不聽我的,怎麼辦?

每天早上都會穿衣出門總是要大吼大叫,怎麼管?

爺爺奶奶太慣孩子了,兩代人一起教育孩子有很多不一致怎麼辦?

等等等等……

所以,我與簡單心理一起,製作了《年輕父母必修的25堂心理課》。你在親子教育中會面臨的關鍵問題,我們在課程裡都會講到對應的解決辦法,讓我來慢慢告訴你,怎麼做一個懂孩子的好爸媽。

想了解此課程?關注簡單心理公眾號:janelee1231,回覆“父母課”,獲取更多如何懂孩子的知識!

獲取最敏銳的人性心理洞察請關注——簡單心理,全球心理諮詢資源庫,人人不可錯過的心理學知識。

看完後是不是覺得葡萄小編在小寶貝媽媽經分享的親子生活文章很好呢?想看更多好文,或是喜歡小寶貝媽媽經的文章的話,可以按讚追蹤並分享這篇「心理學家告訴你:父母與孩子之間最重要的是距離!」出去給大家一起看看喔!